在進入抗日戰爭時期的前夕�����,根據中共中央的決定����,中國共青團組織被改造成為群眾性的青年抗日救亡組織����,1937年7月進入抗日戰爭時期后��,這些青年抗日救亡組織在中國共產黨的領導下,高舉抗日民族統一戰線的旗幟,團結中國社會各階層力量�,為奪取中國抗日戰爭的最后勝利作出了重要的貢獻����。

青年抗日救亡運動的興起

1931年9月18日日本帝國主義者用突然襲擊的方式發動了九一八事變�����,開始了變中國為其獨占的殖民地的侵略戰爭。面對日本侵略者的暴行����,中國人民無不義憤填膺�,一致要求國民黨當局抵抗日本帝國主義的侵略�,各地迅速掀起由青年學生發起、各界民眾參加的聲勢浩大的抗日救亡運動。

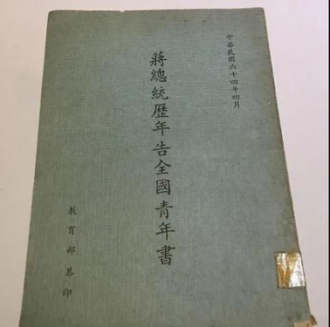

中國共產黨及其領導下的共青團始終是中華民族和中國青年根本利益的忠實代表�,1931年9月21日��,共青團中央發表《告全國青年書》,號召全國青年起來罷工、罷課�����、罷市�,抗議日本帝國主義的侵略暴行,要求國民黨政府出兵抗日���。

圖為《告全國青年書》

9月22日,中共中央作出決議����,號召全國人民進行廣泛的反對帝國主義暴行的群眾運動��。地處淪陷區——東北境內的黨團組織在組織民眾開展抗日救亡運動的同時,還積極發動團員青年參加和支援國民黨愛國將領統率的軍隊對日作戰�,或者直接創建抗日武裝力量�����,走向抗日的戰場,少年連���、少年營、少年鐵血隊���、少年先鋒隊等抗日組織在部隊中相繼誕生并迅速發展��。

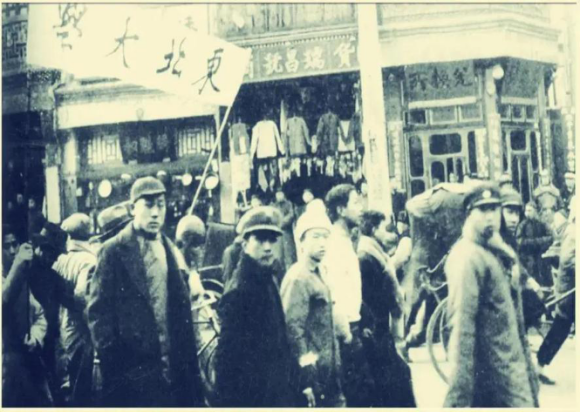

東北青年積極響應黨團組織的號召��,投身到抗日部隊和抗日義勇軍中,少年連����、少年營�����、少年鐵血隊、少年先鋒隊在各抗日部隊中相繼誕生�。共青團組織也在抗日部隊中有一定的發展���。就在中國共產黨開始調整自己的政策和策略的時候����,日本侵略者加緊了侵略中國的步伐��。從1935年1月開始���,日軍通過一系列侵略事件�,迫使國民黨當局簽訂了《何梅協定》和《秦土協定》�,這時,中華民族已經陷入了空前嚴重的民族危機���。素有愛國主義光榮傳統的青年學生們再也不能安心讀書了,他們發出了“華北之大�,已經安放不下一張平靜的書桌了”的吶喊��。

圖為北平大中學生數千人沖上街頭,舉行聲勢浩大的游行示威

12月9日,北平的青年學生在黨團組織的領導、發動下����,冒著刺骨的寒風���,沖破軍警的重重阻撓�,聚集到國民黨軍事委員會北平分會門前����,向國民黨北平當局請愿。當愛國學生提出的愛國民主要求遭到拒絕后�����,愛國學生隨即將請愿改為示威���。青年學生高呼“打倒日本帝國主義”“反對華北自治”“停止內戰����,一致對外”等為國民黨當局所禁止的口號,沿街行進����。當示威隊伍行至王府井時��,遭到國民黨軍警大刀、棍棒、皮鞭��、水龍的鎮壓��,愛國學生與反動軍警展開英勇搏斗��,有數百人受傷,30多人被捕。

圖為清華大學女學生陸璀(持話筒者)在北平西直門外進行抗日宣傳

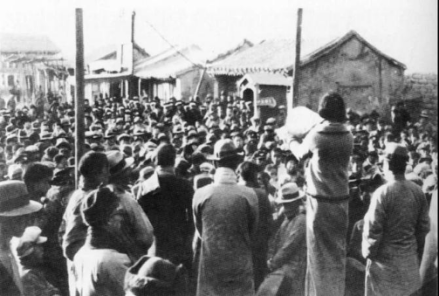

12月16日����,學聯再次發動更大規模的示威游行�����,并實行全市總罷課�。北平學生的兩次游行示威,極大地觸動了各地學生和各階層人士。從12月11日開始,天津����、保定����、太原�����、西安���、濟南�、杭州�、上海、武漢等城市先后爆發學生抗日集會和示威游行�。各地工人紛紛罷工���,上海文化界人士發表《上海文化界救國運動宣言》����,成立了上海文化界救國會和上海各界救國聯合會�。同時,海外華僑和在外國的留學生團體也發表宣言����,支持國內人民的愛國行動����。為進一步鞏固和擴大學生運動的成果���,黨組織決定利用罷課及寒假這個空隙到農村去�,組織平津學生南下擴大宣傳團�,把抗日救亡的學生運動發展成抗日救國的人民運動。

北平學生掀起的“一二?九”運動���,推動了全國范圍內的抗日愛國運動�。在一個月的時間里���,參加救亡活動的學生人數急劇增長���,很快超出了學生運動的范圍�,工人階級迅速行動起來,文化界�、婦女界�、民族資產階級���、社會名流�、學者等都發出通電和宣言,支持學生運動����,要求團結御侮��,抗日救國。由北平學生點燃的抗日救國烈火����,已成燎原之勢����,一些局部地區的抗日救亡運動很快擴展成為全國規模的群眾運動�。

圖為青年學生發起的抗日救國運動

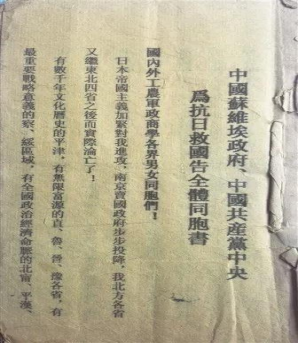

1935年12月20日,中共中央通過中國共青團發表了《為抗日救國告全國各校學生和各界青年同胞宣言》����,號召“把抗日救國運動擴大起來�����!到工人中去���,到農民中去�,到商民中去,到軍隊中去�!喚起他們救國的覺悟,推動他們建立救國的組織�,進一步建立各地各界救亡大會�����,實行全民抗日救國大聯合��,和實行全國各界同胞武裝抗日的共同戰斗!”

圖為《為抗日救國告全國各校學生和各界青年同胞宣言》

這個在中國共產黨領導下的以抗日民主為目標的先進青年的群眾組織�,在“一二?九”運動時期和抗戰初期�,成為中國共產黨建立抗日民族統一戰線的助手和領導抗日救亡運動���、團結各界青年群眾的紐帶�,在推動抗日救亡運動深入發展和掀起全民族抗戰的高潮中發揮了很大的作用。