——以甘肅、青海、寧夏、新疆為例

摘 要:為了深入了解民族地區高校專業布局情況,不斷提升民族高校社會服務水平,對少數民族分布廣泛的甘肅、青海、寧夏、新疆4省區地方本科高校專業布局現狀進行全面調查和分析。發現當前我國民族地區地方本科高校專業設置呈現學科門類齊全、專業大類覆蓋率高、專業數量較少、專業規模小、專業設置重復率高等特點,并且專業設置不平衡、專業設置的內在動力不足、專業結構與產業結構缺乏有效銜接的問題嚴重制約著民族地區地方本科高校專業建設質量。建議通過構建民族地區地方本科高校自主決策機制和政府宏觀調控機制,引入市場競爭機制,強化學生參與機制4個方面優化專業布局,提升專業建設內涵。

關鍵詞:民族地區;地方本科高校;專業布局;現狀;問題;優化策略

振興民族地區高等教育是實現高等教育現代化,建設高質量高等教育體系的關鍵環節。隨著《中西部高等教育振興計劃(2012—2020年)》的實施,特別是中西部高校基礎能力建設工程的推進,民族地區高等教育總體取得了長足的發展,但與東部地區高等教育相比,與黨的二十大提出的“堅持以人民為中心發展教育,加快建設高質量教育體系”的目標相比,民族地區高等教育仍存在明顯的差距。辦學經費投入偏低、高水平大學數量少,師資力量薄弱等嚴重制約著民族地區高校在高等教育市場的競爭力。加之民族地區地方本科高校大多是在我國高等教育大眾化背景下由專科院校升格而來,本科辦學歷史相對較短,辦學經驗不足,學科積淀有限,所以在辦學過程中常常存在辦學定位不清晰、學科專業特色不鮮明等問題。這一系列問題致使民族地區地方本科高校發展舉步維艱。然而深度剖析會發現,專業作為民族地區高校人才培養的基本單位和內涵建設的抓手,其結構和布局的科學性、合理性直接關系高校社會服務的質量和水平。因此,重新考量民族地區專業設置現狀與問題,并在此基礎上調整專業布局,優化專業結構,使民族地區高校專業建設更好地為民族地區社會經濟發展服務是民族地區地方本科高校破解發展難題的突破口。

為了全面展現民族地區地方本科高校專業設置狀況,本研究選取少數民族相對集中的甘肅、青海、寧夏和新疆4省區的省屬地方本科院校為研究對象,以4省區地方本科高校《2022年招生計劃表》為基礎數據,輔以4省區地方本科高校官方網站公布的專業設置情況(數據截至2022年8月),并對有疑問或不清楚之處通過網絡咨詢,查詢資料等進行核實,以保障數據的真實可靠性。在此特別指出,本研究中的地方本科高校指在民族地區管轄權歸地方政府所有的公辦或民辦高校。由于職業本科高校在專業設置和劃分上遵循“專業大類-專業類-專業”的邏輯,這與研究所涉及的地方本科院校專業設置和劃分所遵循的“學科門類-專業類-專業”的邏輯有所不同,且本研究所涉及的4省區僅有3所職業本科高校,因此,本研究所涉及的民族地區地方本科高校不包括職業本科高校。根據教育部2022年5月公布的《全國普通高等學校名單》,甘肅、青海、寧夏、新疆4省區共有45所地方本科高校為民族地區地方本科高校專業設置研究的樣本。

一、民族地區地方本科高校專業設置現狀

根據教育部頒布的《普通高等學校本科專業設置管理規定》,《普通高等學校本科專業目錄》是我國高校進行專業設置和調整的重要依據。最近的一次專業設置和調整結果是2020年2月21日頒布的《普通高等學校本科專業目錄(2020)》(以下簡稱“專業目錄”),該目錄包含12個學科門類、92種專業類和703個專業。當前我國普通高校本科專業設置和調整主要遵循這一規定。因此,在對民族地區地方本科高校專業設置現狀的分析中,筆者以專業目錄為基礎,從學科門類、專業類、專業3個方面呈現民族地區專業設置情況。

(一)學科門類齊全,覆蓋面廣

從整體來看,民族地區地方本科高校形成了完備的學科門類,實現了哲學、經濟學、法學、教育學等12個學科的全覆蓋。從地域來看,新疆地方本科高校學科門類齊全,12個學科門類下均有專業設置,學科覆蓋率100%,而甘肅、青海、寧夏除缺少哲學專業設置外,其他學科門類齊全,學科覆蓋率高達92%。這表明在高等教育普及化背景下,我國民族地區地方本科高校學科門類更加齊全,覆蓋面更加廣泛。

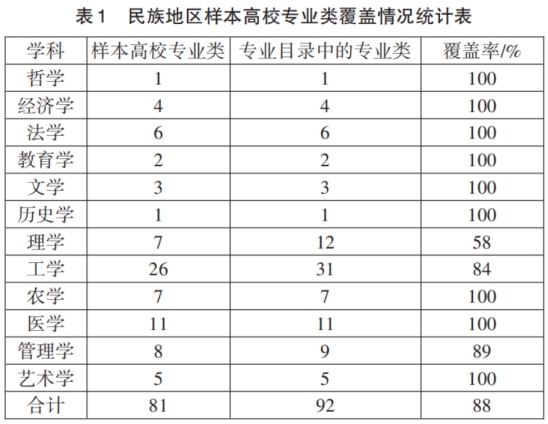

(二)專業大類覆蓋率高,布局較為合理

根據對4個民族地區地方本科高校專業類的梳理以及與專業目錄的對比發現,(見表1)我國民族地區地方本科高校專業類覆蓋廣泛,樣本地區專業類覆蓋率高達88%。其中哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、農學、醫學、藝術學均實現了專業類覆蓋率100%,而其他3個學科門類中,管理學專業類覆蓋率89%,工學專業類覆蓋率84%,理學專業類覆蓋率也有58%,雖未達到100%全覆蓋,但專業類覆蓋率也在50%以上,專業類整體布局較為合理。

從民族地區樣本省域地方本科高校專業類覆蓋情況來看,(見表2)4個省域專業類覆蓋率均在60%以上,專業類覆蓋面比較廣泛。其中,新疆專業類覆蓋率高達87%,是4個樣本省域中專業類覆蓋率最廣的地區,除理學、工學和管理學外,其他9個學科均實現了專業門類全覆蓋。僅次于新疆的是甘肅,其專業類覆蓋率為80%,除哲學、法學、理學、工學、醫學外,其他7個學科也實現了專業類全覆蓋。與新疆和甘肅相比,青海和寧夏專業類覆蓋面較小,分別為63%和66%,但也實現了教育學、歷史學和文學專業大類的全覆蓋。雖然各樣本省域專業類覆蓋面存在差異,但總體而言,民族地區地方本科高校專業類覆蓋廣泛,專業類布局比較合理。

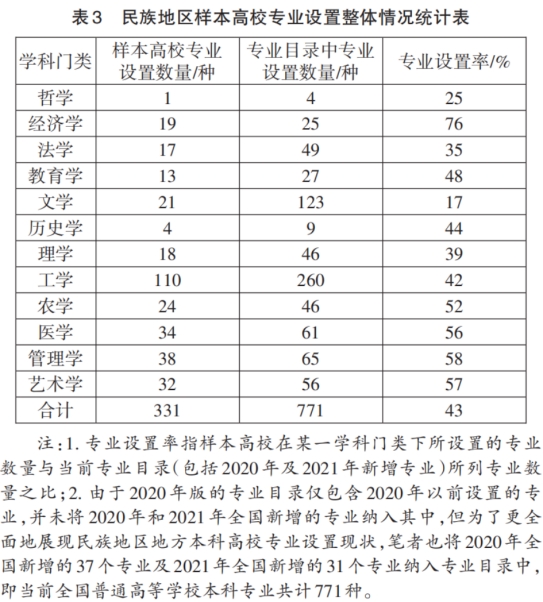

(三)專業數量相對較少,專業規模小且專業同質化傾向明顯

從民族地區樣本高校專業設置來看,(見表3)樣本高校總共設置了331種專業,專業設置率為43%,尚未達到專業目錄中專業種數的一半。這表明民族地區地方本科高校整體專業設置數量較少。從各學科門類下專業設置情況來看,各學科專業設置率都不是很高,專業設置率最高的經濟學,也僅開設了19種專業。而管理學、藝術學、醫學、農學、歷史學、工學的專業設置率均在50%左右,法學、哲學、文學專業設置率普遍較低,專業設置率均不足40%。

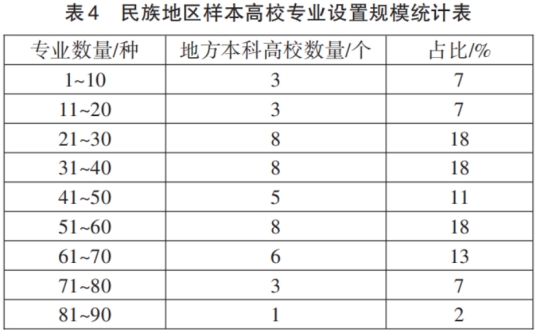

從民族地區樣本高校專業設置規模看,專業規模相對偏小是民族地區地方本科高校的主要特征。(見表4)其中,13%的高校專業設置數量不足20%,甚至有個別院校專業設置種數在10種及以下,如新疆警察學院、甘肅中醫學院、青海大學昆侖學院設置專業數量分別為7種、9種和10種;47%的高校專業設置數量在20種到50種之間,專業設置數量在50種以上的高校僅有18所,占樣本院校總數的40%。總體而言,民族地區地方本科高校專業設置規模偏小。

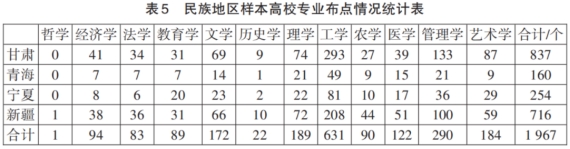

從民族地區樣本高校專業布點情況看,(見表5)樣本區域高校專業布點共計1967個,其中排名前5位的專業布點依次為工學631個、管理學290個、理學189個、藝術學184個、文學172個;專業布點最少的專業是哲學,僅有1個布點,其次為歷史學有22個布點。分地域來看,樣本省區專業布點呈不均衡狀態。其中,甘肅和新疆地方本科高校專業布點明顯高于青海和寧夏,專業布點由多到少依次為甘肅837個、新疆716個、寧夏254個、青海160個。表6呈現了民族地區樣本高校布點最多的10種專業,其中,計算機科學與技術專業布點數居第一位,有33個布點,布點率達到73%,英語專業布點數量僅次于計算機科學與技術專業,布點數32個,布點率71%,漢語言文學和財務管理布點數均為28,布點率62%,名列第3。此外,電氣工程及其自動化、土木工程、法學、會計學專業的布點數也在50%以上。由以上數據分析可以看出,民族地區高校在專業設置中存在重復設置現象,專業同質化傾向明顯。同時,民族地區地方本科院校專業同質化與全國高校專業的同質化高度雷同。有學者曾對全國高校布點最多的10種本科專業進行統計,發現英語、計算機科學與技術、藝術設計、國際經濟與貿易、市場營銷、法學、電子信息工程、信息管理與信息系統、工商管理、漢語言文學是布點最多的10種專業,與民族地區高校布點最多的專業大多一致,雷同率達80%

二、民族地區地方本科高校專業設置存在的問題

(一)民族地區地方本科院校專業設置不平衡

從理論層面看,地方高校專業設置應反映地方經濟發展所需的人才類型和數量,專業設置的合理性不僅關系學生就業問題,而且關系地區社會經濟發展水平。經過對民族地區地方本科院校專業設置的梳理和分析,當前我國民族地區地方本科院校專業設置仍處于不平衡狀態。這種不平衡主要體現在兩個方面,一方面,省域間專業設置不平衡問題比較突出,無論是從專業類的覆蓋率看還是從專業數量和布點情況看,新疆、甘肅兩省區遠遠高于青海和寧夏兩省區;另一方面,不同學科間專業布點也存在不平衡問題,無論是從整體布點看還是分地域布點看,工學專業布點最多,而居學科之首的哲學專業布點最少,甚至有些地區地方高校根本沒有哲學專業布點。這種專業設置不平衡狀態勢必導致兩種截然不同的后果:對專業設置較多的民族地區來說,其專業重復設置的概率就越高,高等教育資源的浪費也就越嚴重。如甘肅19所地方本科高校中有15所設置了英語專業,新疆18個地方本科高校中,有12所設置了法學專業,而法學連續5年是全國大學畢業生就業紅牌專業,英語專業也多次進入全國大學畢業生就業紅牌或黃牌專業;對專業設置較少的民族地區來說,由于高等教育資源短缺,無法培養一些緊缺且契合地區經濟發展的人才。如數字媒體技術、信息工程、物聯網工程等專業均為契合新技術創新發展且近年來大學畢業生就業率較高的專業,但青海地方本科高校均未開設,寧夏地方本科高校相關專業設置甚少。

(二)專業設置的內在動力不足

專業是民族地區地方本科高校的立身之本,專業設置是民族地區地方本科高校服務民族地區經濟發展的窗口,是溝通高校與社會的橋梁。理論上專業設置的內在邏輯起點是人才培養,而人才培養必須遵循知識邏輯和學生發展邏輯,這就要求在設置專業時一方面高校要對自身學科、課程及師資隊伍進行整合,另一方面要了解當代大學生發展需求,這兩方面是民族地區地方本科高校專業設置的內生動力,也是彰顯民族地區地方本科高校特色辦學、內涵發展的動力源泉。然而,民族地區地方本科高校卻明顯存在專業設置內在動力不足的問題。

首先,一些行業高校,專業結構不合理,行業特色不鮮明。以師范院校為例,樣本民族省區共有師范類地方本科院校7所,共布點351個專業,除醫學專業未設置外,其他學科均有布點,而且理工類、經管類、法學類專業布點占到55%及以上,而與師范專業密切相關的教育學、文學、歷史學等專業占比不到45%。表面看民族地區師范院校師范特色淡化,綜合化傾向突出,明顯偏離了學校辦學定位,實則是其專業設置內在動力不足,專業設置游離于師范院校主體學科群體系之外。其次,民族地區地方本科高校專業設置內在動力不足還體現在新增專業設置上。筆者通過對民族地區樣本高校3年來新增專業審批情況對比分析發現,民族地區樣本高校從2019年到2021年新增審批專業共32個,其中有30個是專業目錄中已有的特設專業并非新專業,而僅有甘肅農業大學的草坪科學與工程和新疆醫科大學的生物醫藥數據科學2個專業是新專業,顯然民族地區本科高校絕大多數是在專業目錄的規定下設置專業,缺乏依托自身學科優勢開發新專業和設置新專業的內在動力。最后,民族地區地方本科高校專業設置的功利化傾向也暴露出民族地區地方本科高校專業設置缺乏內在動力。如藝術類專業,尤其是繪畫、音樂、視覺傳達藝術等近年來連續登上就業紅牌榜的專業,卻成為民族地區樣本高校現有布點中一直排名靠前的專業,專業數量增加的同時專業招生人數也持續上升,然而藝術類專業增加及擴招的背后是某些高校精心算計,以高昂的學費獲得利益最大化的結果。功利化的專業設置正在蠶食民族地區地方本科高校辦學特色,同時也導致就業難問題更加突出。

(三)專業結構與民族地區社會產業結構缺乏有效對接

學界一般將就業結構偏離度作為衡量人才結構與產業結構協調性的一個重要指標,根據“賽爾奎因-錢納里結構變動模式”的基本思想,不同的經濟發展水平下,其就業結構與產業結構應該保持合理的比例,超出這一比例的程度為就業結構偏離度,也稱為產業人才結構偏離度。其計算公式為:

Si=(GDP產業構成比/專業人才產業構成比)-1

GDP產業構成比=Yi/Y,專業人才產業構成比=Li/L

其中Yi是第i產業的產值,Y表示三大產業總產值;Li表示第i產業就業人才數量,L表示總就業人員數。當Si=0時,產業結構與人才結構完全協調;當Si<0時,產業人才供過于求,需要人才輸出;當Si>0時,該產業人才供不應求,需要吸納更多人才。

筆者對民族地區的4個樣本省區2019年度的產業人才偏離度進行計算,發現4省區第一產業的就業產業結構偏離度均小于零(青海S1=-0.68,甘肅S1=-0.77,新疆S1=-0.64,寧夏S1=-0.81),農業人才存在供大于求的情況,但根據4省區農業農村“十四五”規劃以及相關“三農”政策,均提出要完善農業人才培養體系,培養高素質農業技術人才,這表明雖然4省區農業人才供大于求,但高質量應用型的農業人才仍然缺乏,同時也表明民族地區農業專業人才培養與民族地區經濟發展并未有效對接。從4省區專業設置現狀也可以看出,11所開設農學專業的高校,布點最多的是園藝、農學、植物保護、動物醫學等傳統農學專業,而與新農科建設以及民族地區農業發展相關的智慧農業、水土保持與荒漠化防治、草業科學專業相對較少。此外,4省區第二產業(青海S2=0.92,甘肅S2=1.18,新疆S2=1.49,寧夏S2=1.57)的就業產業結構偏離度最大,說明第二產業人才需求大,與第二產業相關的專業人才培養和民族地區產業結構的契合度較低,專業設置與產業結構協調性較差。從表3中也可以看出雖然工學專業是專業設置最多的學科,但與其專業目錄中的260個專業相比,占比不足50%,表明民族地區工學專業設置并不全面。與第一、第二產業相比,第三產業中(青海S3=0.06,甘肅S3=0.73,新疆S3=0.05,寧夏S3=0.11)青海和新疆的就業產業結構偏離度接近于零,表明兩省區與第三產業相關的專業結構與本地產業結構銜接較好,相比而言甘肅和寧夏兩省區與第三產業相關的專業結構和本地產業結構銜接較差。

三、民族地區地方本科高校專業優化路徑

民族地區地方本科高校專業優化既要遵循知識的內在發展邏輯和學生自身發展邏輯,也要遵循經濟社會的外部需求邏輯和專業設置相關制度邏輯,專業優化的本質就是實現四重邏輯的耦合。當前民族地區地方本科高校專業設置不平衡、內在動力不足、與產業銜接不緊密等問題在本質上是四重邏輯耦合不充分,甚至割裂的表征。然而實現四重邏輯的耦合需要高校、政府、市場乃至學生等相關利益主體共同努力。

(一)構建民族地區地方本科高校自主決策機制

民族地區地方本科高校扎根民族地區辦學,在民族文化和產業環境中成長,熟知民族地區文化特色和社會經濟發展需求,對于民族地區專業設置和優化調整更具發言權,理應獲得更多的自主決策權。

構建民族地區地方本科高校自主決策機制,首先要改變政府主導下高校在專業優化調整中的被動地位,使政府文本規范下的規范型專業設置模式向規范生成型專業設置模式轉變。具體地說,就是要打破原有的依靠國家專業目錄設置專業的路徑依賴,而是在國家政策允許范圍內,整合自身學科專業資源,結合民族地區人緣、地緣、文緣優勢開發新專業,激發民族地區地方本科高校專業設置的內在動力。其次,對于民族地區專業覆蓋率較低的地方本科高校如青海、寧夏,應給予更多專業設置自主權,在專業申報、審批以及專業建設等方面給予政策上的傾斜。再次,發揮對口支援高校專業資源優勢,帶動和引領民族地區地方本科高校專業優化調整。對口支援高校往往辦學綜合實力強,在專業開發和建設方面具有資源優勢,民族地區地方本科高校在自主優化和調整專業的同時應借助支援高校專業資源優勢,主動謀劃本校專業建設和發展方向。最后,對標民族地區戰略性支柱產業集群和新興產業,鞏固和持續提升重點專業,增加和開設新專業。如青海地方本科高校應對標高原農業產業集群,提高相關專業建設質量,同時對標青海在國家生態保護中的戰略地位,開發與清潔能源、儲能工程、生態經濟等相關的新專業。

(二)構建政府宏觀調控機制

由于民族地區地方本科高校在自主進行專業調整的過程中,難免出現內外部供需信息不對稱而導致高校專業調整決策失誤,抑或高校自我監督機制不健全而導致重復布點低成本的專業、片面追求專業數量的擴張而忽視專業的內涵建設等問題,因此,在民族地區地方本科高校專業優化調整過程中,政府既要做到充分授權,同時也要做到科學監管。

一方面,加強民族區域內高等教育統籌發展,做好頂層設計。其一,國家應加強對高等教育資源不足地區的扶持,在對民族地區樣本高校專業設置進行梳理的過程中,青海、寧夏兩省區地方本科高校數量較少是造成專業覆蓋率低的主要原因。而兩省區的“十四五”發展規劃中分別規劃了建設西寧大學和中國人民大學寧夏國際學院的高等教育發展目標,國家應高度重視并給予政策和資金上的支持。其二,構建民族區域內專業建設信息共享平臺。民族區域高校專業設置和發展的差異性是實現區域內高校互補合作的契機。通過建立民族區域內專業建設信息共享平臺,發布專業設置和調整信息,專業人才就業預警、新專業開發及建設年度報告等有效減少民族地區地方本科高校專業建設的盲目性和同質化問題。

另一方面,要加強民族地區地方本科高校專業設置的省區級統籌。對民族省區來說,首先要明確擴大省區級統籌權并不是要限制民族地區地方本科高校的專業設置自主決策權,也不是強化省區級行政管理權,而是要通過專業設置的省區級統籌規劃、政策引導、財政投入和質量監督使民族地區地方本科高校主動優化調整專業結構,更好地為民族地區社會經濟發展服務。其次,各省區要狠抓專業統籌調整政策的落實。雖然各省區在統籌專業調整的過程中都出臺了相關措施,如甘肅通過高等學校專業綜合評價工作,建立了高校專業結構動態調整機制并制定了民族地區高校學科專業調整規劃;寧夏通過學科專業常態化檢測,人才需求預測預警系統,定期公布重點緊缺專業清單,為專業調整提供參考。但對照樣本省區專業設置和布局情況,專業設置不平衡、專業開發動力不足、與產業銜接不緊密等問題依然嚴重,可見各省區專業統籌的政策并未有效落實。

(三)引入市場競爭機制

競爭是引導民族地區地方本科高校服務民族社會經濟發展的重要機制。在市場競爭中,民族地區地方本科高校依靠低成本、同質化專業很難在激烈的高等教育市場競爭中取得優勢,唯有立足主干學科,結合市場需要開發新專業,通過差異化競爭獲得發展機遇。

競爭既是一種優勝劣汰的過程,也是一種積極主動對抗的過程,更是一種自我創新和進化的過程。通過引入市場競爭機制既可以迫使民族地區中小規模地方本科高校根據社會需要改造舊專業,布點新專業,也可以迫使大規模地方本科高校淘汰質量差,就業率低的專業,創新專業建設理念和模式,充分激發民族地區地方本科高校專業建設的內在活力。此外,在市場競爭中,保持較高的社會參與度也是高校專業設置的應有之義。當前社會參與高校專業建設主要是以校企合作方式展開,但由于高校與企業在合作認識和理念上的偏差、相關制度的不健全,致使雙方合作往往收效甚微,社會參與度低直接影響專業建設服務區域經濟發展的質量。因此,引入市場競爭的同時,教育主管部門及高校應積極引導和激勵更多企業參與到高校專業調整中來,將畢業生的就業情況,用人單位的反饋意見作為評價專業建設質量的核心標準。

(四)重視學生在專業調整中主體性的發揮

在民族地區地方本科高校專業建設中,專業制度是否合理、專業優化調整效果如何,最直接最深切的感受者就是學生,學生既是專業教育的對象,也是高校專業調整最重要的內部需求主體,但更是高校專業優化調整中最容易忽略的對象。因此,高校專業調整必須重視學生主體作用的發揮。

一方面,高校應擴大學生的參與決策權。在專業調整過程中,允許學生代表參與專業建設和調整工作,積極征求學生建議,及時公布專業增設、淘汰信息和專業課程體系調整情況等,使學生充分享有知情權和建議權。另一方面,健全和優化校內轉專業制度,保障學生專業選擇權。由于受招生過度宣傳、專業認知不足、盲目填報志愿等因素影響,部分學生入校后會產生轉專業的意向。雖然,民族地區地方本科高校均制定了轉專業的相關規定,但在執行過程中,有的程序繁瑣,有的迫于學院之間生源競爭,設置“高門檻”,嚴重限制了學生的專業選擇權。為此,高校管理者應轉換思路將學生轉專業的訴求作為專業優化調整的一種策略。尊重學生專業選擇意愿,簡化轉專業相關政策程序、優化管理和服務水平,并從學生的專業選擇中感知專業建設中存在的問題,從而合理設置新專業,積極調整和改造舊專業,提高專業教育供給與學生專業選擇的吻合度。

【萬明鋼,西北師范大學原副校長、教授;劉亞芳,西北師范大學教育科學學院博士研究生】

原文刊載于《中國高教研究》2023年第3期