10月18日—19日,在烏拉特中旗石哈河鎮黨委書記陳鋼、副鎮長王進才的協助下,河套學院科技扶貧小組成員、農業科技服務組郝水源副教授、營銷策劃服務組倪云奇老師及科技處副處長劉艷萍赴烏拉特中旗石哈河鎮實施科技精準扶貧服務。本次行動的主要任務是遠程智慧農業設施的安裝與調試、石哈河鎮鄉村振興田園綜合體試點的調研與前期規劃。

產業服務“掌中芯”

18日上午,伴著濛濛秋雨,科技人員經過3個多小時的車程到達石哈河鎮楚魯圖村巴宏塔組。巴宏塔組有農牧民40多戶,其中,有“國貧戶”3戶,有占地約98畝的溫室大棚98棟。在科技服務人員的指導下,已經完成了溫室大棚的改造工程,并以村集體經濟的形式種植蘆筍32畝。我院科技人員選擇其中一棟溫室安裝了智能化管理系統,該系統可通過“掌中芯”(手機App智能客戶端)對溫室內的環境、溫度、濕度、土壤等數據指標進行采集分析,并對溫室內作物生長狀況與整個園區進行適時監控和全方位監管,為下階段的品種引進、品質定義、遠程參觀、食品追溯以及智慧農業的推廣和實施創造了條件。

我院科技人員為楚魯圖村巴宏塔組智慧農業系統進行安裝選址

本次行動中,我院科技人員已分別為巴宏塔組等三個設施農業園區的典型示范溫室安裝了該系統,為扶貧干部、科技人員和農戶在手機上安裝了App智能客戶端。屆時,相關人員通過手機App就可以獲得溫室內的有關數據,并根據數據提示進行澆水、通風、揭簾、蓋簾等一系列手機智能操作,也可將每天的數據上傳至網上,為食品安全提供追溯依據。同時,可以實時監管園區內溫室的一切狀況,并可通過語音與農戶進行交流,實現技術指導、適時提醒、觀摩、訂貨等智能化服務。

智慧管理系統安裝好后,示范戶劉志平激動地說:“科學技術就是好,用手機就可以完成這么多的事情還這么準確;我們的大棚要是都這樣管理,真是方便又省事,還能從網上進行銷售,多好的事情呀!”

智慧管理系統的開發與應用是由河套學院科技精準扶貧專項經費資助的。該系統的運行將起到以點帶面、全面推行,提質增收、脫貧致富的作用,也將進一步開啟我院科技精準扶貧服務的新模式。

調研論證壟上行

一層秋雨一層涼,人們嘴上說好冷,卻一刻也沒有停止前進的腳步。在王進才的帶領下,科技服務人員上溝壩、下田地,走村進戶,終于完成了3個村(組)的調研工作,為鄉村振興田園綜合體試點的前期規劃論證工作奠定了堅實的基礎。

調研第一站:白音廠汗村

調研第一站是白音廠汗村。白音廠汗村支部書記苗大軍介紹,現在住村人口約1000余人,2018年全部脫貧;2018年為圣牧高科種植青貯500多畝,4月份引種鈣果(歐李)58畝,成活率約90%,對鈣果越冬存在很多顧慮。當郝水源提出覆土、壓秸稈等幾種鈣果安全越冬的方法后,苗書記高興的說:“這些方法好,防寒又透氣還能解決春季抽條問題”。隨后,他帶領大家來到二牛溝水庫壩上,適地考察了閑置的1500畝連片棄耕土地。郝水源提出,要以種植鈣果、榛子等抗寒抗旱灌木經濟樹種為主,利用水庫水保障性抗旱經濟林補給模式建設“庫林經濟帶”,并逐步引入新樹種和新品種,輔以花林區、林果區和藥林區等特色功能區定義。苗書記表示,這個思路非常好,他要回去做好村民的組織和動員工作,在政府的統一規劃下,有效利用每一份土地去發展田園經濟,穩步走好鄉村振興之路。

調研第二站是楚魯圖村哈拉河組。哈拉河組依河而居、依河而種,住村居民有110戶300余人,“國貧戶”7戶。村長潘來喜說:“今年村里種植黃芪約500余畝,北京同仁堂專家考察后,認為當地黃芪品質非常好,但由于種植數量不夠大,售價不是很理想”。郝水源分析,4公理哈拉河兩側4000多畝水田,通風好、土壤干凈,非常適合種植根莖類的中藥材;可選擇優質黃芪、牛蒡等根莖類的中藥材,采取輪茬耕作的方式,打造“沿河草藥帶”。倪云奇表示,會積極幫助農戶尋找客源,形成農商互聯的模式;村里最好先統一思想,有人撐頭帶領大家一起干,組建優勢產品專業合作社。

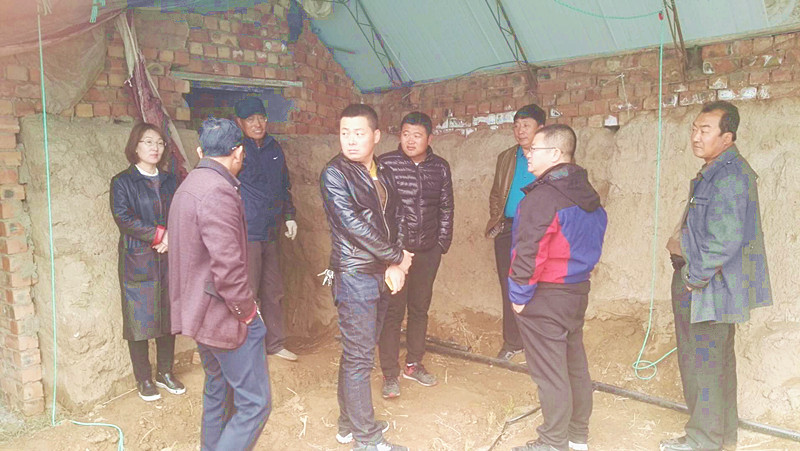

調研第二站:赴楚魯圖村哈拉河組入戶調研

晚上,我院科技人員向陳鋼書記匯報了智慧農業建設情況與當天的調研情況,并在其手機上安裝了App,同時,交流、分析和論證了下一步鄉村振興事宜。

10月19日,科技人員一行來到郜北。西郜北組組長吳偉介紹,本組現有13000余畝政府輪作項目田,今年主要種植小紅皮旱地小麥,平均畝產小麥50-60斤(籽粒大小、飽滿程度不一),售價1.2元/斤,明年要輪種油菜。當站在觀景臺,看著一望無際的麥田,郝水源頓時激動起來,認為這才是最值得一做的事情!他建議將這里規劃成“傳統旱作農業體驗區”,即沿用傳統旱作方式,將小紅皮小麥、蕎麥等旱作雜糧進行集中整合種植,做成“花花田”,形成一個濃縮版的旱作農業精品核心展示體驗區;這樣既可以種植創收,又可以發展旅游,同時可以適時在網上上傳相關信息與數據,以“認領農業”進行對外宣傳,讓人們領略到什么是真正的旱作農業。

調研第三站:赴楚魯圖村西郜北組

調研結束后,我院科技人員向杜俊龍鎮長匯報了“庫林經濟帶”、“沿河草藥帶”、“傳統旱作農業體驗區”的規劃設想和存在的問題。杜鎮長非常贊同并表示,要盡快規劃具體方案,加強網絡建設,加快品牌申請,強化村集體經濟體建設,為今后一段時期內的鄉村振興和穩定脫貧夯實科技服務基礎。

科技處(供稿)